事業急伸による経理負担も「ほぼ日」らしく乗り越える。柔軟性はそのままに定型業務の多くを委託・・・

株式会社ほぼ日

- 業種

-

ウェブサイト「ほぼ日」のコンテンツ制作、運営

「ほぼ日手帳」、「ほぼ日のアースボール」等の商品やブランドの企画・開発・販売など

- 従業員数

- 142名

導入について

事業急伸による経理負担も「ほぼ日」らしく乗り越える。柔軟性はそのままに定型業務の多くを委託し、コア業務に集中できた理由とは

株式会社ほぼ日は、糸井重里氏が代表を務め、無料のWebサイト「ほぼ日」を運営しながら、「ほぼ日手帳」という国内外で愛用される手帳ブランドを中心に、生活雑貨・衣類などの販売やイベント開催など多岐にわたる事業を展開している。同社は2017年に上場を果たし、近年は、手帳事業が海外でも大きな注目を集めており、売上を伸ばしている。同時に、事業成長に伴い経理業務も複雑化・増大化の一途を辿っていた。

「乗組員」という独特の呼称に象徴されるフラットな組織文化を持つ同社では、新しいことを始めたり、今よりももっとよくしようとアイデアを出し合うことを重視している。経理部門もこうした柔軟性を大切にしながら業務を進めているが、一方で創造性を支えるがゆえに、イレギュラーな業務対応が日常的に発生しやすい状況にあった。

経理担当者たちは組織のカルチャーに馴染み、「これも会社の魅力的な文化の一部」とポジティブに捉えている。この組織の良い面である柔軟性を損なうことなく、経理メンバーの負担を軽減する方法として同社が選択したのが経理業務アウトソーシングサービス「バーチャル経理アシスタント」の導入だった。

煩雑な経理処理も多かったが、メリービズの柔軟な対応により月次業務の中の定型業務の多くを委託することができ、全社員が運営に参加する「生活のたのしみ展」のような大規模イベント期間中でも、月次決算が滞ることなく進むという大きなメリットを実感している。

今回お話を伺ったのは、ほぼ日へ入社したのは1年半前だが前職から10年以上経理キャリアを築いてきた小林氏と、ほぼ日の経理部門で10年のキャリアを持つ樋口氏。メリービズ導入の経緯から効果、現在の体制まで詳しく語っていただいた。

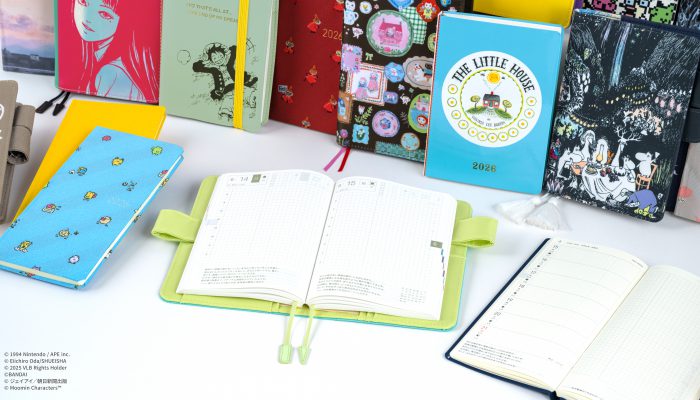

ほぼ日手帳

画像提供:株式会社ほぼ日

フラットな組織文化がもたらす、経理の業務過多という日常

──ほぼ日では社員のことを「乗組員」という呼び方をしているのが印象的です。企業文化について、詳しく教えてください。

小林氏: 「乗組員」という呼称は、糸井がほぼ日の初期から使っていた表現で、組織を船に例えているんです。それぞれ役割は違うけれど、上下関係ではなくフラットな組織という考え方です。共通の目的のためにはたらく船のような組織でありたいという思いがあります。

上場企業では内部統制やコンプライアンスの強化に伴い、組織が規則重視になりがちですが、ほぼ日では一人一人に任されている部分がとても多くて。そのギャップに最初は驚きましたが、良い意味で自由に働けています。

ただ、このフラットな文化は経理業務にとっては二面性があるんです。

樋口氏:良い面としては、社内の各部署と直接コミュニケーションしやすい点です。会社によっては上長を通して話をしなければならないこともあり、連携に時間がかかることもあると思うのですが、ほぼ日ではそれがあまりありません。新しい販路の開拓の際も、最初から気軽に経理に相談されることも多く、早い段階から情報をキャッチできます。

一方で、承認がなくても新しいことを進められる文化でもあるので、知らない間に何かが進んでいることもあります。入金があってから「これは何の売上ですか?」みたいなこともあります(笑)。ほぼ日はウェブサイトを作るためにいろいろな方を取材したり、新しい商品を作ったりと、毎月初めての取引が発生するような状況ですね。

定例業務を月初の何日目までには終わらせたいのに、優先度の高い業務から対応していると間に合わなくなる。そんな状況で、イレギュラーな対応もやりつつ、残業して日常業務を間に合わせるのが日常的になっていました。でも、新しいことへ管理部が協力的なことが、会社の創造性を支える土壌でもあると捉えています。私たちは名前は管理部ではありますが、「管理」ではなく事業がスムーズに進むための「サポート」という意識で業務に取り組んでいます。

インタビュー中 企業文化を説明する小林氏、樋口氏

事業成長の裏で、深刻化する経理リソース不足に直面

──近年、事業成長されているようですが、それに伴う経理業務の変化について詳しく教えてください。

樋口氏: 手帳事業が伸びています。「ジャーナリング」という、予定管理だけでなく気持ちを書いたり考えを整理したりする使い方が増えているみたいですね。ほぼ日手帳は1日1ページという特徴があり、書くスペースが多く自由度が高いので、そういう方に支持されています。

驚いているのは海外での売上の伸びです。ほぼ日手帳は英語版や簡体字版もあるので、世界中の方が使ってくださっています。

小林氏: 業績の伸びとともに、販路が増えたり商品の仕入れが増えたりしているので、経理業務も確実に増えています。特に海外展開に伴う業務の複雑化は、以前とは比べ物にならないほどです。

それまでは社員3名と契約社員2名の5名体制でしたが、その後、3名に減ってしまったタイミングがあったんです。量が多くても社員で頑張るしかないという状況が続いていました。処理件数自体も、倍までは行っていませんが徐々に増えてきているという状況で、明らかにリソース不足でした。

採用という選択肢もありましたが、時間もかかりますし、社員が辞めたときの繁忙もあったので、安定的に業務を回すにはアウトソースの方が良いのではないかと考えるようになりました。社内の別部署が別のアウトソースサービスを使い始めていたことも後押しとなりましたね。

「暗黙知が多すぎて無理だろう」という不安が「暗黙知を形式知化してくれて助かる!」に変わった

──アウトソースを検討する際、どのような不安がありましたか?

樋口氏: 最初は正直、かなり不安でした。社内の申請者が多岐にわたりますし、経理業務に苦手意識を持つ方もいたりして、申請の内容も完璧ではない。それをどれくらい柔軟にフォローしてくれるかが心配でした。

なにより「社内にいるからこそわかる暗黙知」という部分があると感じていて、暗黙知で進めてきた部分のアウトソースは難しいかもしれないと考えていました。例えば申請を見ただけで「これはあの時のイベントのあれだな」とか、「この人はいつもこういうパターンで申請してくる」みたいなことがわかるんですが、社外だとどうしても難しいですよね。だから、外部の方にどこまで対応してもらえるんだろうという不安はありました。

──アウトソース先は、メリービズ以外に検討されましたか?

樋口氏:もちろん、メリービズさんと他社との比較検討は重ねました。メリービズさんは経理専門であることと、柔軟に対応してくれるところは弊社と合うと感じたのを覚えています。ほぼ日は柔軟性を大事にしている組織なので、特に相性が良かったと思います。決まったパターンしかできないサービスだと、おそらく問い合わせが大量に発生してしまって、結局効率が悪くなってしまったと思います。

特にいいなと感じたのは、メリービズさんは弊社側にマニュアルがなくても、口頭で説明した内容をマニュアルに落とし込んでくれたり、業務を整理してくれたりするサービス内容であることです。

──実際に導入してみて、暗黙知の問題はどのように解決されましたか?

樋口氏: 実際にお願いすると、意外と何とかなっていったんです。メリービズの経理スタッフさんには、質問をたくさんしていただきながら対応してもらいました。日を追うごとに暗黙知がメリービズさん側にも蓄積されてきたなと感じます。

小林氏:私が入社した時には、当然ながらすでにメリービズさんの方が社内事情を熟知していて(笑)、とても安心感がありました。導入時からのQA表が積み重なっていたことで暗黙知を形式知化して見ることが出来て、私は入社後すぐに細かい部分も理解でき、本当に助かりました。今後もし新しいメンバーが増えても「ここに同じような事例があるので検索してみて」と言えるのですごく楽だと思います。

樋口氏: 最近では私も把握していないようなパターンをスタッフの方が発見してくれることがあります。少しでもイレギュラーな申請が来たら、丁寧に聞いてくれるので安心してお任せできますね。

企業のライフイベントに合わせて段階的に委託し、今では月次業務の一次処理はほぼお任せできている

──今どのような業務をメリービズ経理スタッフが対応していますか?

小林氏: 現在では月次の締めに関わる業務のかなり広い範囲をお願いしています。売上、原価、費用、預金など、月次業務の一次処理の8割くらいの業務量になるかと思います。

樋口氏: 最初は限定的な業務からスタートしたんです。信頼関係を築いていく中で、少しずつ追加でお願いする業務を増やしていきました。「これもお願いできますか?」「こちらの業務も対応可能ですか?」という感じで、どんどん増えています(笑)。

この段階的なアプローチが良かったと思います。いきなり全部をお願いするのではなく、まずは標準的な業務から始めて、メリービズさんにほぼ日の業務の特徴を理解していただきながら、徐々に複雑な業務もお願いするようになりました。

小林氏: メリービズさんが私たちの企業成長や状況に合わせて、その時々の課題に応じた支援を提供してくれたことも大きいですね。日常のルーティン業務から法改正対応まで、企業のその時々の痛みに合わせて形を変えて伴走してくれる。この柔軟性こそが、信頼につながっていると感じています。

この過程で、先ほどお話ししたQA表も充実していきましたし、双方にとって無理のない形で業務を拡大できたのが成功要因だったと感じています。単なる業務代行ではなく、企業の成長段階に応じたパートナーとして支援していただけているという実感があります。

インタビュー中 笑顔の小林氏、樋口氏

メリービズの経理DXコンサルティング*が法改正対応の「水先案内人」に

──法改正への対応についてはいかがでしたか?

小林氏: メリービズさんには日々の経理業務アウトソースだけでなく、法改正のタイミングでコンサルティングも依頼し、インボイス対応と電子帳簿保存法改正対応にしっかり入っていただきました。法改正のポイントから、自社の課題、不足点を洗い出し、順番にやることを整理してくださったのは助かりました。普段の業務を対応してくれているメリービズさんだからこそスムーズにいったのではないかと思います。

樋口氏: 私もそう思います。社員は他の業務もあり、どうやって進めようかと悩んでいましたよね。あの改正の時はどの会社もそういう課題があったと思います。メリービズさんとの振り返りミーティングで、インボイス対応や電子帳簿保存法改正の話題が出た時に「弊社で対応可能です」とコンサルタントさんに言っていただき「水先案内人が現れた!」と喜んだことを覚えています(笑)。

担当していただいたプロジェクトでは「高い専門性」を感じました。インボイス関連の業務を数多く手がけており、複数の業界での導入経験があり、業務フロー見直しのポイントや、システム要件の整理、さらには導入スケジュールの管理まで、豊富な実務経験に基づいてアドバイスしていただけました。

小林氏: 法改正は待ったなしですから、経験豊富な専門家に相談できるのは本当に心強かったです。社内だけでは見落としがちなポイントも、「他社ではこういう課題がありました」「こういう準備をしておくと後が楽になります」と具体的に教えていただけるので、安心して進められました。

*メリービズ経理DXコンサルティングサービスはこちらのサイトをご覧ください。

https://dx.merrybiz.jp/

月次業務を任せられるから、コア業務や社員総出のイベント「生活のたのしみ展」にも集中できる

──メリービズのサービスを導入したことによる効果について教えてください。具体的にはどのような効果を感じていますか?

小林氏:まず、難易度が高い経理経験者の人員確保に安心感を持つことができています。もし業務のアウトソースをしなかった場合、プラス2〜3人のフルタイムの人が必要だと思います。今では初回チェックはメリービズのスタッフさんに任せることができ、社員はそのダブルチェックや質問されたことへの対応ですむので、非常に負担が減りました。

樋口氏:メリービズさんに依頼するようになったことで特に大きい効果は、スケジュール管理がきちんとできるようになったことです。社内でおこなっていたときは、優先順位の兼ね合いで、つい後回しにしていた業務も「メリービズさんと決めた締切までに渡さないといけないから、これはこの日までに必ずやろう」とメリハリがつき、量の軽減だけではなく気持ち的にもスムーズに仕事がまわるようになりました。

小林氏: また、コア業務、チェック業務に集中できていることですね。締めまでにやらなければならない業務をすべて社内でやっていたら、このようにはいかないと思います。社内のコア業務というのは、特殊な契約のロイヤリティ集計や原価計算、決算・開示、基幹システム入れ換えのようなプロジェクト的な業務などです。例えばロイヤリティ業務ですが、ほぼ日手帳では、世界的に有名なキャラクターとのコラボレーションした商品や、海外での販売の独自契約なども多いため非常に複雑で、間違いのないようにきちんと時間を割けるので助かっています。

こうした個別性の高い業務は、社内の事情を理解している社員でないと対応が難しいのですが、メリービズさんがルーティン業務を担ってくださることで、私たちはこのような業務に集中できるようになりました。

──専門性の高い業務に集中できることは素晴らしいですね。他にも効果はありますか?

樋口氏: 大規模なお買いものイベント「生活のたのしみ展」での効果もあります。年に1度ほどのペースで不定期に開催され、全社員が関わり売上規模としても大きいのですが、それ以上にほぼ日を知ってもらう重要な機会なんです。ほぼ日をまったく知らない、たまたま通りかかった人、メディアやSNSで知った方がたくさん来てくださいます。ここでしか出会えないものがたくさん並ぶので、人気のイベントになっています。

私たち経理担当者もレジ業務などで現場に立つのですが、これは単に人手が必要だからではありません。お客様と直接接することで、どれだけお客様が嬉しそうに買い物をしてくださっているのかを肌で理解できるんです。日々扱っている売上データに血が通うような感覚になります。

小林氏:また、全社員が一丸となってイベントを成功させる体験は、ワンチーム感の醸成にもつながっています。普段は管理部門として他部署をサポートする立場ですが、このイベントではみんなが同じ現場で、みんなが同じ目標へ向かっている。これが会社への愛着度を高め、より良いサポートをしたいという気持ちにもつながっていると感じます。

樋口氏:このイベントの期間中は、1週間以上全社員が出払ってしまうんです。私たちもレジ業務など、普段とは全く違う業務に従事することになります。以前はこの期間、月次決算が完全にストップしていました。イベントは楽しいのですがやっぱりヘトヘトになります。さらに締め切り期限がある月次業務が溜まっているので精神的にもしんどかったですね。でも今は、私たちがイベントの現場で働いていてもその裏でメリービズ経理スタッフさんが月次決算業務を進めてくれている。これは…本当に本当に有難いです!

生活のたのしみ展 会場風景

画像提供:株式会社ほぼ日

柔軟に対応してくれるメリービズだから、社内の文化を維持しながら効率化を図ることができた

──最後に、経理業務のアウトソースを検討している企業へのアドバイスをお願いします。どのような企業にお勧めできるサービスだと思いますか?

樋口氏: 忙しい会社ほどアウトソーシングをするメリットがあると思います。ルーティン業務を切り出すことで業務が整理され、自分たちがやるべきことに集中できるようになります。

お話したとおり、私たちも最初は「暗黙知が多すぎて難しいのでは」と思っていました。でも一度試してみると、経理業務はアウトソースに向いていることがわかりました。特に、ほぼ日のように新しいプロジェクトがどんどん生まれるような変化の多い会社では、レギュラー業務をアウトソースして、社員はイレギュラーな部分に集中するという役割分担が非常に有効だと感じています。

上場企業としての責任を果たしながらも、新しい取り組みや仕組み化にチャレンジする姿勢が大切だと思います。導入時に懸念だったセキュリティ面も社内のシステム部と、まずは「どうすれば実現できるか」という前向きな視点で検討し解決ができました。法改正への対応なども含めて専門家に相談できるメリットは想像以上に大きいというのが実感です。経営判断として「プロの力を借りる」という選択肢を持つことで、思っているより「なんとかなる」ものです。

小林氏:経理業務の流れが複雑な会社こそ、アウトソースすることで業務が整理されるということをお伝えしたいです。最初は質問を受ける時間がかかったとしても、どんどんQA表が作られることで新しい社員が入ってきた時にも参照できるようになり、最終的には時間の削減になります。

私は導入後に入社した立場として、導入時に作成された業務マニュアルやメリービズさんとのやり取りが積み重なったQA表が非常に役立ちました。「業務の流れ」がすぐに理解できて。これは業務の属人化解消にもつながっていると思います。

また、ほぼ日のような柔軟性を大事にしている組織では、決まったパターンしかできないサービスだと問い合わせが大量に発生してしまうと思うのですが、メリービズさんのように柔軟に対応してくれるサービスを選ぶことで、社内の文化を維持しながら効率化を図ることができます。

費用面だけで判断するのではなく、自社の文化や働き方に合うかどうかも重要な検討ポイントだと思います。私たちの場合は、コミュニケーションの取りやすさや、長期的に一緒に働いてくれるチーム感も大きな決め手になりました。忙しいからマニュアルを作れない…だからアウトソースできない…と考えている企業は多いと思いますが、そこは一度依頼してみて、と言いたいですね。

インタビューに応じていただきありがとうございました!