3社共催セミナー ベンダー/専門家の失敗例をせきらら公開!経理業務のDXを成功させるポイント

更新日:

公開日:

人手不足の深刻化や働き方改革の推進などを背景に、経理・バックオフィス部門もデジタル化が求められている一方で、「経理業務のDXを推進したいが、どうすればいいのか?」といったお悩み・ご相談を多く伺います。

本セミナーは、電子請求書システムを提供する株式会社インフォマート、入金消込のクラウドサービスを提供する株式会社アール・アンド・エー・シー(以下、R&AC)、経理アウトソーシングとコンサルティングサービスを提供するメリービズ株式会社の3社共催で実施されました。

ベンダーや専門家が経理DXの成功事例だけでなく、これまで経験した失敗談も交えながら経理DX推進のポイントを3社それぞれの視点から議論していきます。

こんな方におすすめ

・業務効率化/コスト削減/属人化回避など、バックオフィスに何等かの課題を感じている方

・バックオフィスのシステム選定・導入のポイントを知りたい方

・上場に向けてバックオフィスの体制を整えたい方

登壇者セクション

|

株式会社インフォマート Platform事業推進グループ 事業推進2部 部長 源栄 公平 氏 2008年3月に株式会社インフォマートに入社。2015年1月にASP請求書システム(現BtoBプラットフォーム請求書)の立ち上げを経験。 現在は、『BtoBプラットフォーム 請求書』『BtoBプラットフォーム 契約書』『BtoBプラットフォーム 業界チャネル』の新規営業の責任者を兼務する。▼BtoBプラットフォーム 請求書 https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp▼BtoBプラットフォーム 契約書 https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp |

|

株式会社アール・アンド・エー・シー 執行役員 パートナー推進本部 本部長 ITコーディネータ(経済産業省推進資格) 鴨下 徹 氏 大手基幹業務パッケージメーカーに新卒入社。 東京、東海地区、北陸地区に所在するパートナー企業の担当営業として従事した後、2020年にR&ACへジョイン。 パートナー推進本部の責任者として、アライアンス提案、セミナー企画・講演、勉強会、商談支援などを精力的にこなす。2023年より同社執行役員に着任。▼V-ONE クラウド https://www.r-ac.co.jp/v-one-cloud/ |

|

メリービズ株式会社 ビジネスディベロップメントチーム マネージャー 長谷 龍一 2018年上場企業の経理からメリービズ株式会社に入社。 『バーチャル経理アシスタント』立ち上げ期のコンサルタントとして従業員一桁台のベンチャー企業から東証プライム上場企業まで、数十社以上のサポートに従事。 現在はBizDev(事業開発)・マーケティング・PR領域を担当し、 『メリービズ経理DX』コンサルティングの事業立ち上げをメインに推進。▼バーチャル経理アシスタント https://merrybiz.jp ▼メリービズ経理DX https://dx.merrybiz.jp |

ここからは、当日の講演形式でお届けします。

前半はメリービズ長谷を中心に進行いたします。

経理DXが迫られる背景とは~経理業務を取り巻く課題~

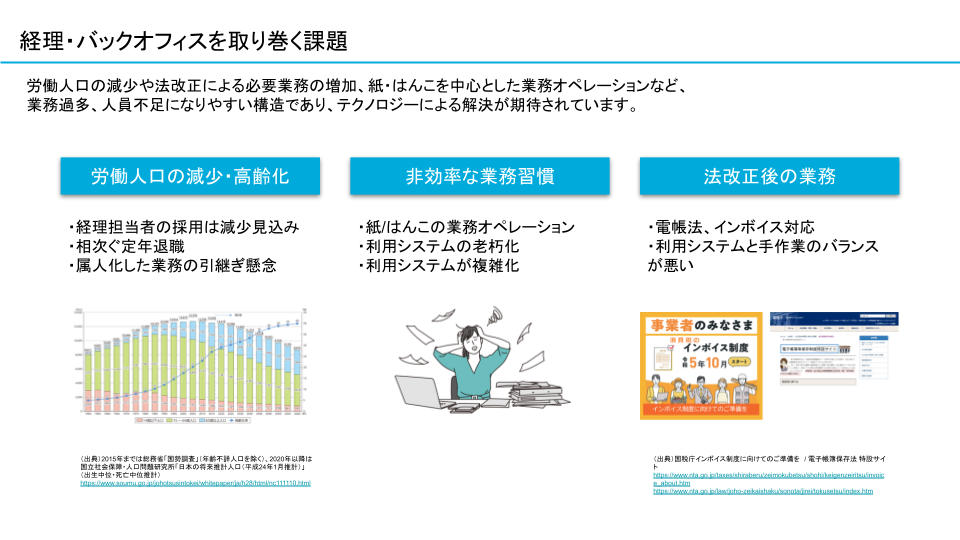

メリービズ 長谷:経理業務DXの具体的な失敗例を紹介する前に、まずは企業がDXを迫られる背景、経理業務を取り巻く課題の目線合わせができればと思います。経理業務の課題を以下の資料にまとめました。記載の通り、労働人口の減少や法改正への対応、紙・はんこを中心とする業務オペレーションの改善などが求められているのが実情です。

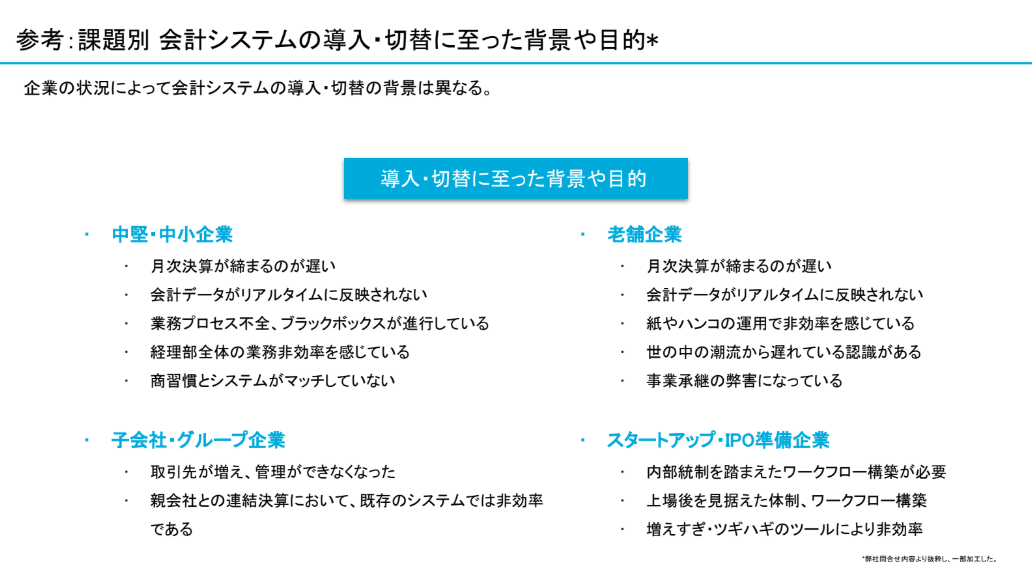

メリービズ 長谷:続いて、当社へ寄せられるご相談の一部を企業規模やフェーズごとにご紹介します。これを見ると、企業様の種類やフェーズによってシステム導入の背景は、異なっています。

メリービズ 長谷:まとめると、労働人口の減少や非効率な業務習慣といった全体的な経理課題や、個社別のシステム導入の背景により、DXの機運は高まっています。加えて、BPaaSに代表されるようなテクノロジーだけではなくオペレーションも融合させて業務課題を解決することが、重視されていることも特徴です。

具体的なシステム導入ステップ

経理業務安定化における重要な要素

メリービズ 長谷:では、DXが大事だということや、BPaaSの概念的なことは理解できたが、具体的にどう進めたらよいのか。

ここからは、弊社が実際のご支援の中で使っているナレッジをもとにご説明していきます。以下の図をご覧ください。

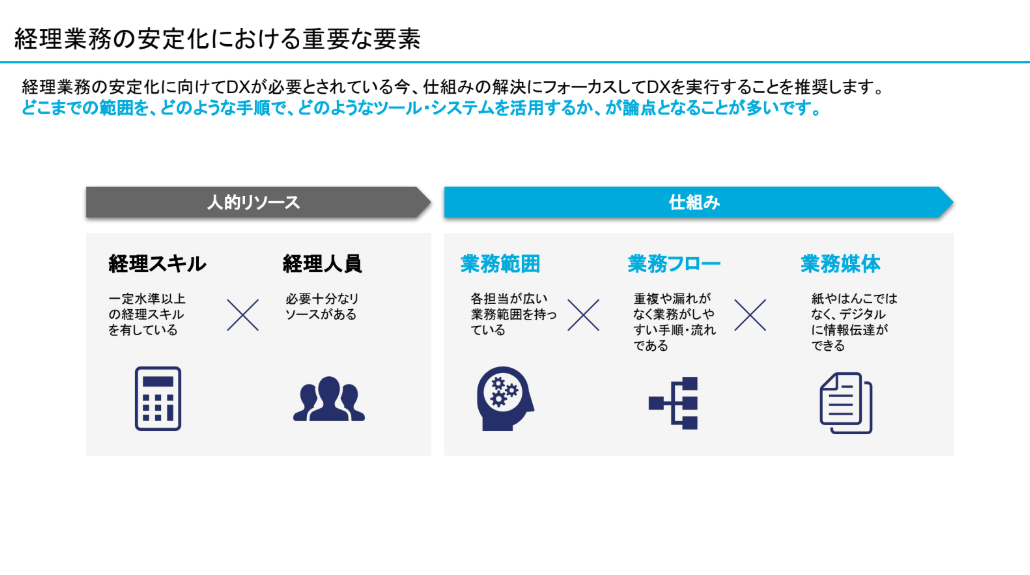

メリービズ 長谷:そもそも経理業務を安定化させていくためには、「人的リソース」部分と「仕組み」部分に要素を分けて考えることが重要と捉えています。

人的リソースとは、ただ人がいるだけではなく、一定水準以上の経理スキルをお持ちの方が十分な人数いるのかを指します。

仕組みについては業務範囲と業務フロー、業務媒体の三つに分けられます。

DXでは、この「仕組み」の部分をしっかりと見ていくことが大切です。

DXを進めるためにシステム導入をしましょうとなったときに、それを業務全体のどの部分に対して活用するかを議論して進められるとよいでしょう。

システム導入時の3つのステップ

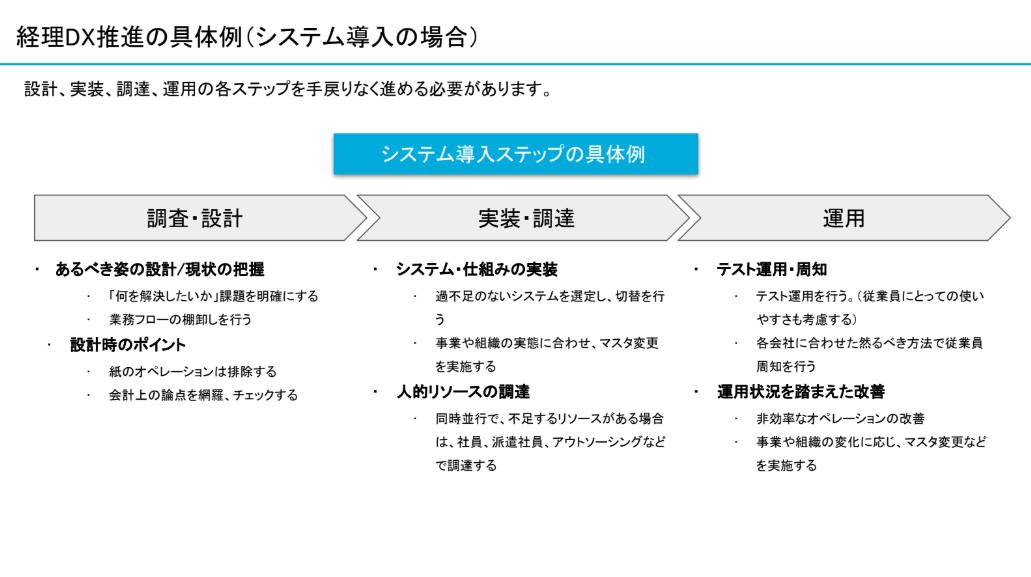

メリービズ 長谷:具体的にシステム導入する際は、当社では3つのステップによる進め方を推奨しています。

メリービズ 長谷:最初に調査・設計をして、実装・調達、最後に運用です。

調査・設計でどうありたいか、というあるべき姿を設計し、同時に現状把握を行います。

そのうえで、次の実装・調達フェーズでしっかりシステム(仕組み)を実装していく。ここで、人員が足りなくなる予定がある場合は、派遣社員の起用やアウトソーシングなども検討します。

最後の運用においては、最初からすべてがうまくいくことはなかなかありません。

そのため、テスト運用をしながらうまくいかない部分を改善していく。こういった動きを推奨させていただいております。

経理DX フェーズごとの具体的な失敗例

調査・設計フェーズでの失敗例 ~実行リソース不足が招くよくある失敗~

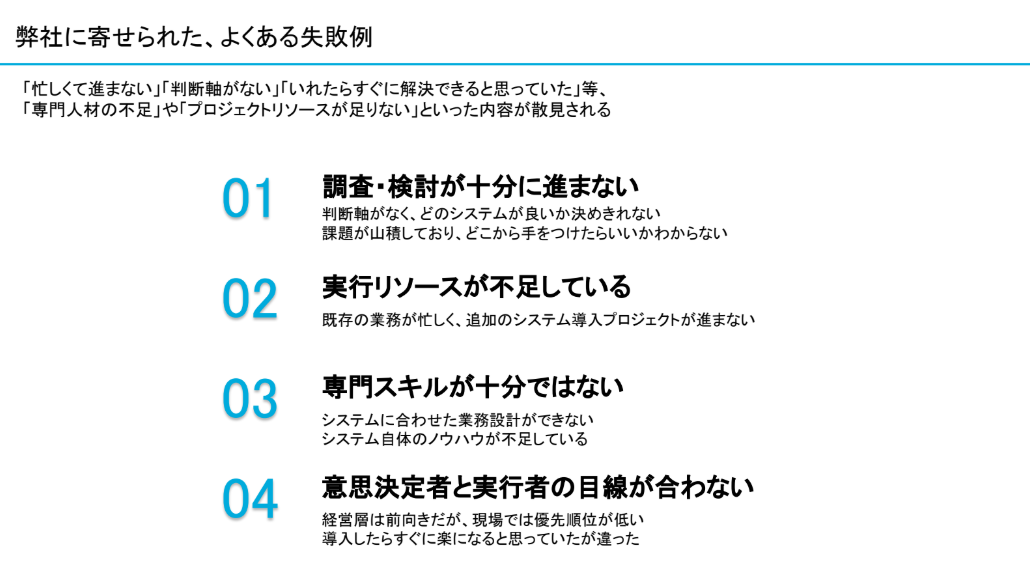

メリービズ 長谷:次に、調査・設計フェーズにおける具体的な失敗例を紹介します。実際にお客様からいただいた声をもとに、以下の資料で大きく4つにまとめました。

メリービズ 長谷:この4つの失敗が、何を引き起こすのか。DXを進める企業様が弊社にご相談を持ちかけられる際には、具体的にこのようなことが起きています。

・業務の運用まで改善を進めていったが、設計から見直さざるを得なくなり、手戻り工数が発生してしまった

・目的を明確にせず、中途半端に始めたことで、現場負担が大きいまま、DXが進まなくなってしまった

こういった事象はDX推進においてよくある失敗と言えます。

実装・運用フェーズでの失敗例 ~インボイス制度対応を通して見えた経理DX推進の壁~

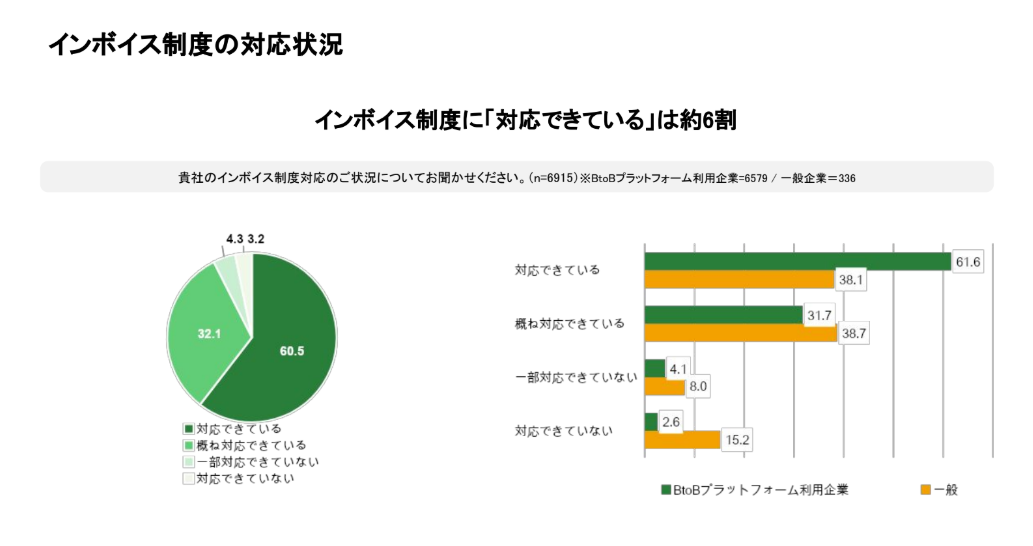

インフォマート 源栄:ここからは、当社のお客様に実施したインボイス制度に関するアンケート結果とともに、法改正への対応をふまえて経理DXを進める上での実装・運用フェーズの失敗例をご説明します。

以下は、2023年10月に始まったインボイス制度について、当社のお客様にとったアンケート結果です。これを見ると、インボイス制度に対応できている企業様は60.5%となっており、残りの約40%はまだ十分に対応できていないことがわかります。

インフォマート 源栄:インボイス制度対応に限らず、法改正対応をふまえたDX推進では、ゴールをどこに設定して取り組むかが重要です。

せっかくDXを進めていても、業務プロセスの一部のみをデジタル化するデジタイゼーションで止まっているケースは多くあります。

法改正対応をふまえつつも、しっかりと現場の方々の業務効率化を進め、業務プロセス全体のデジタル化を進めるデジタライゼーションを実現していくことが重要になります。

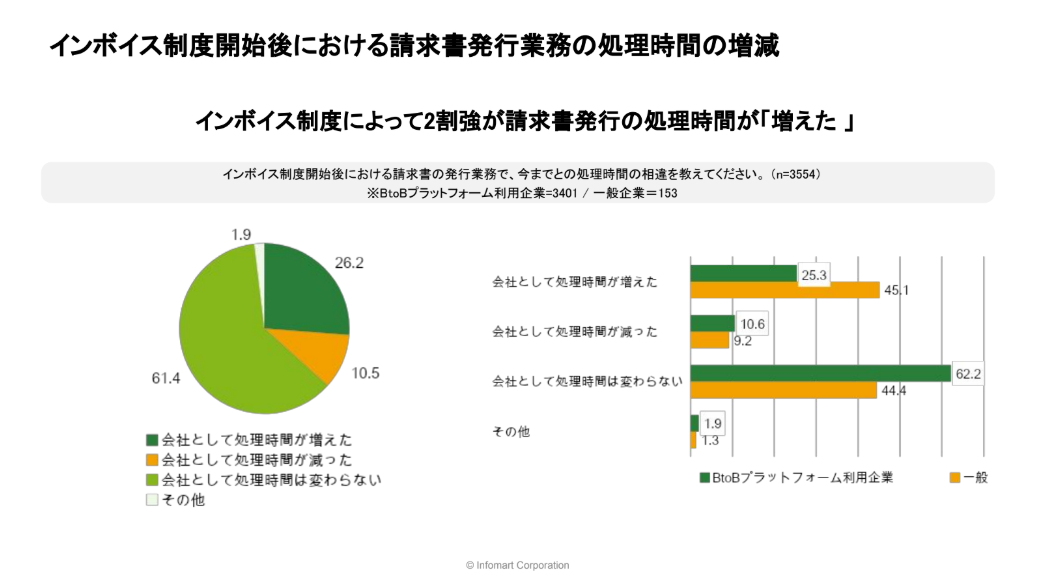

続いては、請求書発行業務をしている企業へのアンケート結果です。

インフォマート 源栄:インボイス制度の開始後、「請求書発行業務の処理時間が増えた」という回答が約26%でした。

インフォマート 源栄:インボイス制度の開始後、「請求書発行業務の処理時間が増えた」という回答が約26%でした。

▼インボイス制度により増えた具体的な請求書発行業務

・インボイス記載要件の確認

・発行までの社内承認フローの増加

・消費税計算

・受取側の顧客から複数の異なる要望への対応

・複数の請求書発行サービスの利用による業務の煩雑化

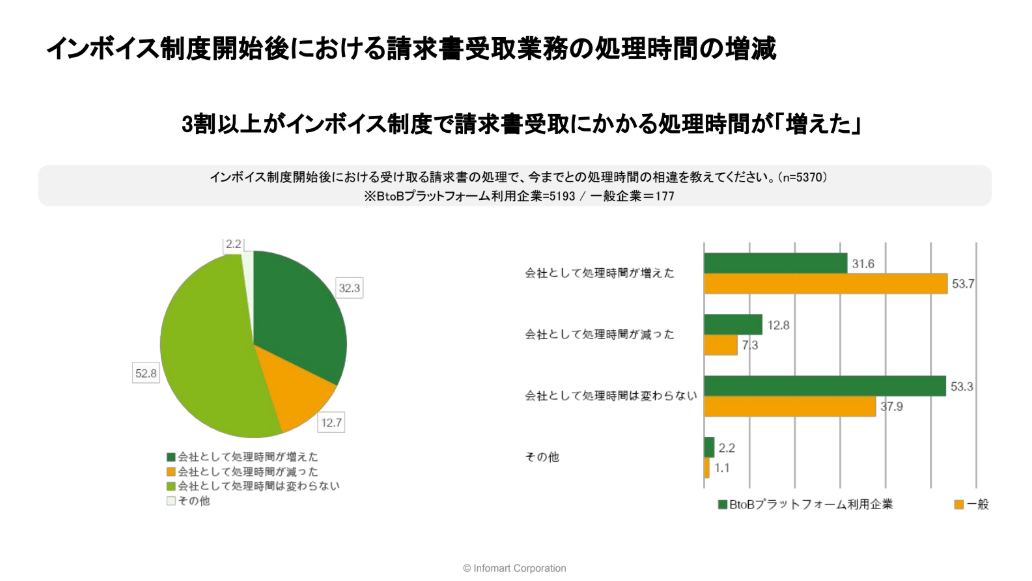

また、請求書の受け取り側においても、インボイス制度が始まってから約32%の方が「請求書受取業務の処理時間が増えた」と回答しています。

▼インボイス制度により増えた具体的な請求書受取業務

・13桁の事業者登録番号の確認

・インボイス要件を満たしているかの確認

・電子と紙の請求書が混在していて処理に手間取る

・複数の請求書発行サービスの利用による業務の煩雑化

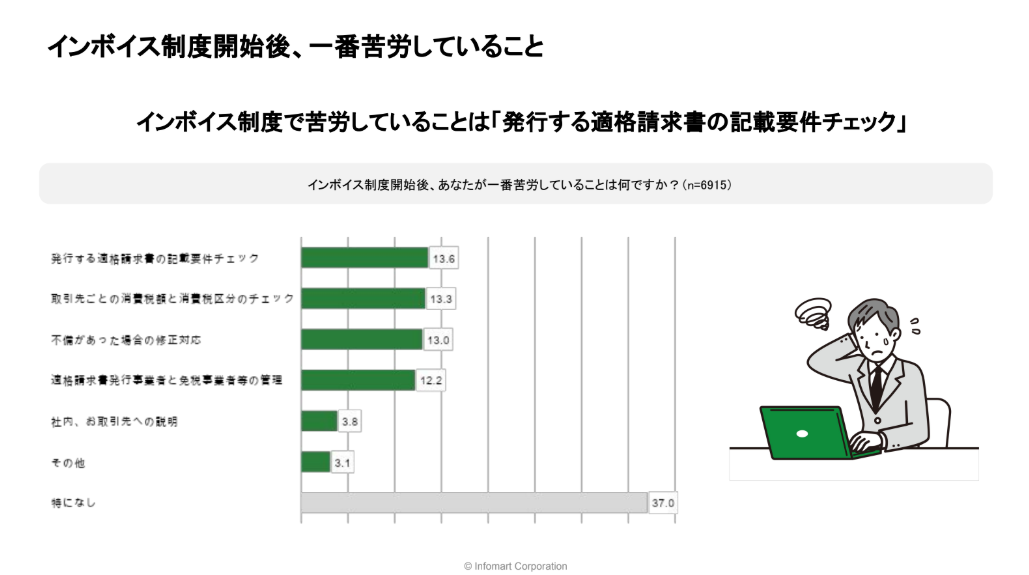

インフォマート 源栄:最後に各社様がインボイス制度対応で一番苦労しているポイントを紹介します。

インフォマート 源栄:「発行する適格請求書の記載要件チェック」が一番多くなっています。他にも、顧客ごとの消費税額と消費税区分のチェックや、請求書に不備があった場合の修正のやり取りが煩雑化するケースも多いです。

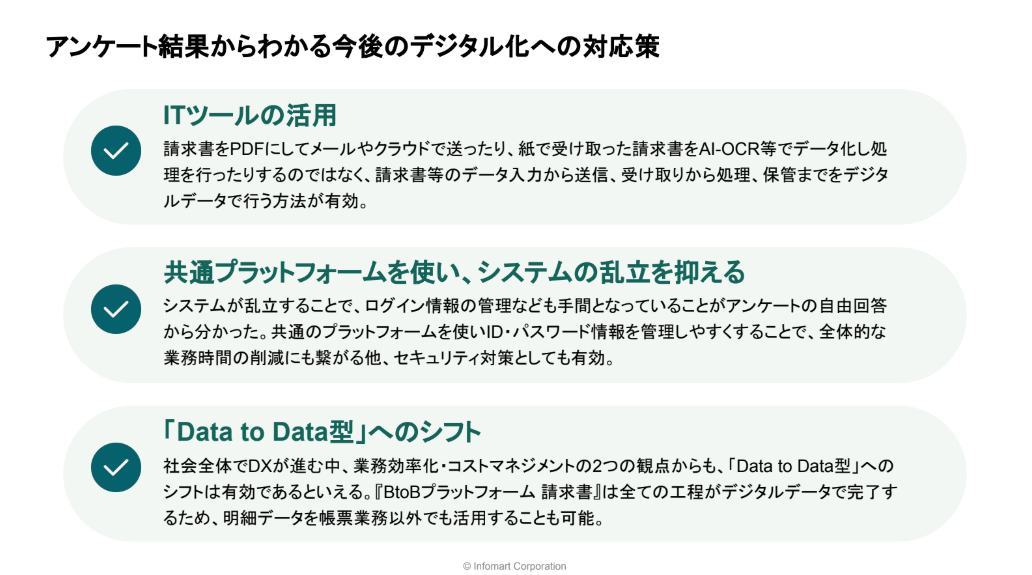

このようなアンケート結果から、今後のデジタル化への対応策を以下にまとめました。

インフォマート 源栄:1つ目はITツールを活用しきることです。例えば、電子請求書を授受しているだけでは転記業務が残ってコストも上がります。ITツールでデータ入力から保管までをデジタル化して活用しきることが大切です。

2つ目は共通プラットフォームを活用することで、システムの乱立や紙と電子の混在によって担当者の業務負荷が増えることにつながるため、ツールはある程度統一することがバックオフィスの方針として必要になると考えます。

3つ目はData to Data型へのシフトにおける、データ活用です。データを取引先と一緒に活用することで、共通フォーマットでやり取りできたり、外部サービスとの連携もしやすくなり、取引先を巻き込んだ業務効率化も可能になります。

経理DXを進める上でのあるある

経理業務のDXが進まない理由

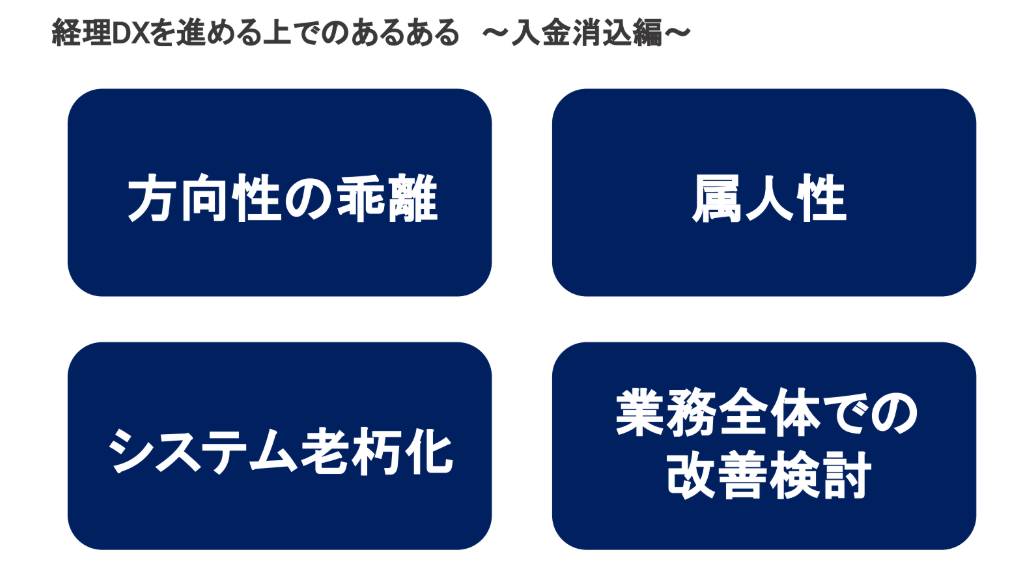

R&AC 鴨下:私からは、入金消込業務の支援をしていく中で見えた経理DXのあるあるをまとめてご紹介します。

まずは、経理業務のDXがなかなか進まない理由からです。

R&AC 鴨下:

1つ目は「方向性の乖離」

推進役がいるかどうかがポイントです。例えば、上層部で新システム導入の方針を決めていても、現場側が新しいものへの抵抗を示す場合もあります。そのため、社内にプロジェクトの推進役、調整役がいることはDXを成功させるために重要です。もし、社内でそういった役割をつくることが難しければ、我々のようなベンダーに意見を求めることも一つの手段です。

2つ目は「属人性」

担当者のスキルや経験に依存してしまっている環境や、その方の急な退職や休職を機に混乱してしまう、といったことが起こり得ます。そのため、先回りしてDXに着手することが大切ですし、社内リソースで賄えなければアウトソーシングに頼るという手もあります。

3つ目は「システムの老朽化」

何年も使っているシステムが企業様の中にはあると思います。使い慣れているがゆえに、そのまま使用していると、手入力が残ったり運用がブラックボックス化するリスクがあります。

4つ目は「業務全体での改善検討」

DXはスケジュールを決めて推進することが重要です。期限を決めていないと後回しになりやすく、つぎはぎの状態になって部分的な解決にしかなりません。課題が多すぎてどこから着手していいかわからない場合でも、定期的に外部からオピニオンを受けることで、進められる部分は見えてくると思います。

経理業務DXを検討する適切なタイミング

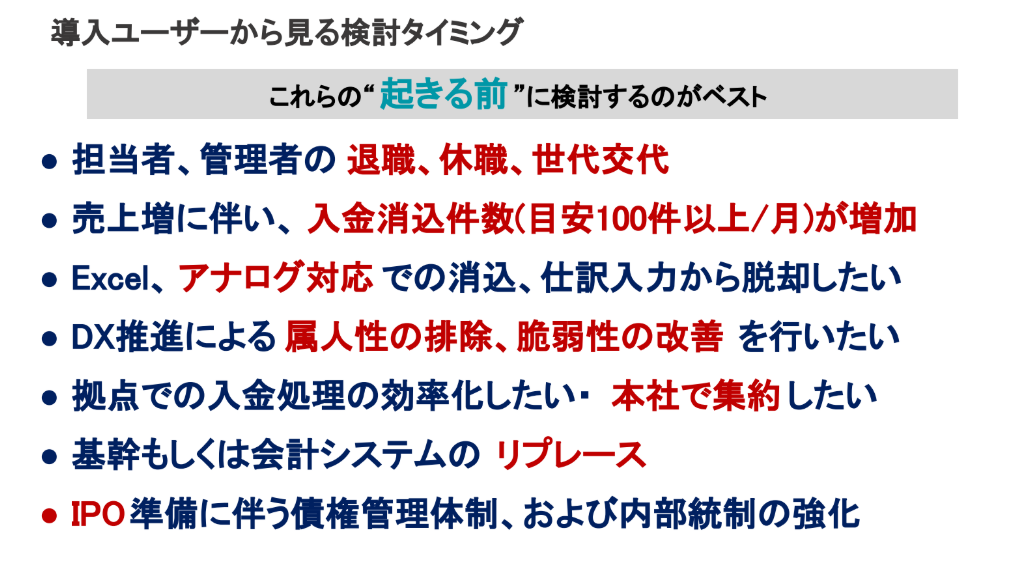

R&AC 鴨下:続いて、DXを検討する際の適切なタイミングを以下の資料にまとめました。

記載の通り、システムの入れ替えや担当者が動く2,3カ月以上、もしくはそれより前にわかっている場合は、できるだけ早い段階で検討することが大切になります。

また、経理DXを進める上で、新しいシステムの導入だけでは充足できない場合もあります。効果を最大化させるためには運用ルールの整備も重要になることを忘れないようにしましょう。

経理業務DXが成功している企業の特徴

メリービズ 長谷:本日は3社が集まり、DX推進のステップとよくある課題や失敗例についてお話をさせていただきました。

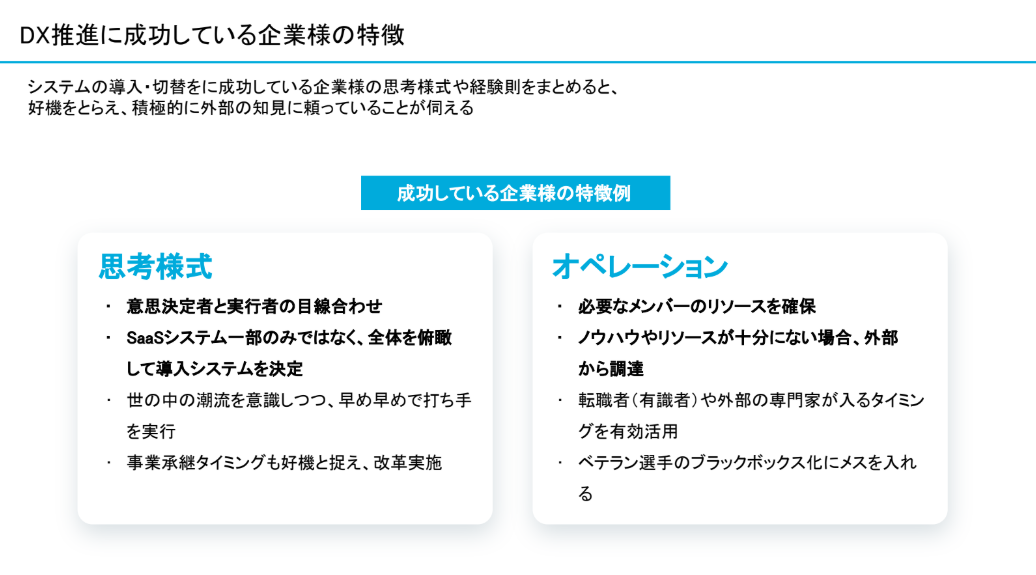

そこで最後に、経理DXに成功している企業様の特徴をご紹介します。

思考様式とオペレーションにわけて特徴をまとめました。

メリービズ 長谷:思考様式にある「意思決定者と実行者の目線合わせ」関しては、業務担当者との対話を重ね、業務側の痛みをしっかり理解したうえで、改善を進めています。

また、DX推進において全体を俯瞰して最適な運用ができるように、必要なシステム導入を決めることが大切です。

オペレーションに関しては、人材リソースの確保だけでなく、ノウハウをしっかりとキャッチアップすることが重要になります。必要であれば領域に特化しているベンダーに相談したり、外部へ相談することを適切に判断することが大切です。

インフォマート 源栄:SaaSはある意味テンプレート業務なので、手が届かない部分がどうしても出てきます。そのような場合に、外部委託して業務プロセス全体を効率化していくことがこれからは求められます。そのうえで、SaaSとBPOサービスは組み合わせるとコストも抑えられるので、中堅企業様も検討しやすくなるかと思います。

最後に我々の思想にもなりますが、共通のプラットフォームを作り上げ、その中でやり取りしていく世界観を目指していきたいと改めて思っているところです。

ツールの統一化、システムのつなぎ合わせ、BPOの組み合わせでバックオフィス業務全てのお手伝いができればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

R&AC 鴨下:私からは最後に3点お伝えできればと思います。

1点目は、ITの力を借りるところと人間の力で行うところのバランスが大事ということです。人間が行う必要のない部分に対するソリューションを活用し、その分、人間が判断しなければいけない部分を課題解決をしていくことの推進ができるとよいと考えていますので、ぜひ我々の提供するソリューションをご検討いただければと思います。

2点目は、採用課題の解決にBPOを取り入れることです。SaaS、クラウドを活用した適切な運用を行うための人材採用が難しいときは、BPOの検討は重要になると考えています。

3点目は、今までの当たり前の作業をそのまま残しておくことはリスクになるので、その場だけを乗り切るのではなく、中長期目線で方向性を考え、定期的に自社の状況をチェックしながら進めていただけるといいのではないでしょうか。

その中で我々がお力になれればと思います。

3社ぞれぞれで経理業務の課題解決支援を行っておりますので、ぜひご相談ください。

本日はご参加いただき、ありがとうございました。

SNSでシェアしよう!